Log In

Favoritos

Haz click en la banderilla para guardar artículos en tus favoritos, ingresa con tu cuenta de Facebook o Twitter y accede a esta funcionalidad.

Tonelada: surcos de destino

12/Abr/2018

Con motivo del evento producido por Alumnos47: Tonelada, el escritor mexicano Wenceslao Bruciaga nos compartió su historia con la música en vinilo.

Cuando niño, mis padres vivían en el punto más álgido de su fervor comunista, decían, sobretodo mi padre, que la tele, con sus telenovelas, los partidos del América vendidos antes del silbatazo y Siempre en Domingo con todos esos artistas prefabricados que ahí desfilaban cantando a modo playback sobre trivialidades amorosas, atrofiaban el cerebro o te hacían cómplice del imperialismo yanqui o ambas cosas a la vez.

Pude seguir la trama de Quinceañera gracias a la bondad de los vecinos, cuando nos juntábamos para hacer las tareas en conjunto mientras seguíamos las contingencias de Adela Noriega y Thalía rumbo a la fiesta de sus quince años, ansiando el momento en que Sebastián Ligarde encarnando a "El Memo" hiciera de las suyas. Inolvidable personaje.

Pero mientras mis amiguitos debatían los consejos de He-Man, yo me tumbaba a leer libros y revistas de moda.

Tuve televisión hasta muy tarde, hasta poco antes de la adolescencia.

Mientras tanto, el aparato electrónico que ocupó el espacio de la caja idiota fue un tocadiscos que combinaba texturas similares a la melamina ponderosa y metal futurista de los ochenta. Todo el entretenimiento televisivo que faltaba en casa se compensaba con kilos de vinilos cuya aventura comenzaba desde que sacabas el acetato de su funda de cartón. Un ritual mucho más airoso que cambiar de canal. Luego, abrir la tapa, poner el disco sobre el plato, soplarle a la aguja y dejarla caer en el surco más grueso.

El sonido del scratch era el principio de una aventura sonora que cobraba vida en mis oídos, en mi mente y las caderas cuando se trataba de beats.

Justo ahí me importaba un champiñón no tener televisión.

A pesar de que no todos eran buenos; mi padre es devoto del canto nuevo y la ópera y ambos géneros me remitían a tragedias de pesadilla y hueva. Siempre se me hizo un desperdicio invertir tantos lamentos en 100 gramos de acetato, a excepción de Violeta Parra, el resto me parecían unos oportunistas mal vestidos, como si usar huaraches y cantar sobre obviedades de injusticias latinoamericanas fueran suficiente para generar un cambio social. Eran como rezos católicos en versión folk hablando de pobres y protestas, con quejiditos nauseabundos.

Mi madre era más arriesgada con sus discos de The Who, The Beatles, Jethro Tull y Fleetwood Mac, que delicia, crecer escuchando "Gypsy" me producía más serotonina que cualquier mamarrachada de He-Man o G.I. Joe, y la misma que El hombre araña o Los verdaderos cazafantasmas. Admito que me harté y por mucho tiempo odié a Fleetwood. Me reconcilié después de verlos en vivo en Las Vegas y no sé si soy fan de la banda o Stevie Nicks.

Aunque las cosas como son: yo, jotito desde chiquito, sentía una debilidad por la música disco.

Me fascina la música disco, a tal grado que treinta y tantos años después confieso el crimen a las primas de mi madre: si alguna vez notaron que faltaban acetatos, fui yo el mocoso lacra quién les vació la estantería.

Aprovechaba cuando la gente grande regresaba a las botellas de Don Pedro para hurgar detenidamente hasta dar con las portadas que enfundaban la música que ellos mismos ponían cuando la media noche se aproximaba, sobretodo en los años nuevos. Una música irresistible, con un ritmo que priorizaba con densidad, el bajo y la batería se te metían a las caderas en modo intravenosa. Mi tías, habitantes de un prometedor Azcapotzalco en ese entonces, no eran muy pervertidas y la música disco no duraba mucho. La ansiedad por la cumbia o salsa chilanga (nunca he podido distinguirla con fundamento) le pegaba como la eriza. Entonces me escabullía para grabarme perfectamente sus portadas en la mente y planear mi delito, que fue cosa de años, solo podía avanzar unos cuantos pasos por cada visita desde Torreón. Las portadas eran fantásticas. Por ejemplo, Melody editó unos sencillos que se llamaban Disco dance supersonido 33, cuya modelo en la portada recreaba el erotismo de Helmut Newton, con todos los títulos en español y la leyenda de "El disco es cultura". La colección Disco-Tec /Sencillo de la RCA prensaba los acetatos en colores radiactivos, un juguete que cuando giraba obtenías horas infinitas de placer. Cogía el disco, lo metía bajo el sillón y cuando los adultos carcajeaban y bailaban como si no existieran ni los escritorios ni los lunes, corría a poner el vinilo hasta lo más recóndito de la maleta.

Recordé que a los 7 u 8 años me convertí en un delincuente infantil, cuyos cargos debieron ser robo de maxi singles de música disco.

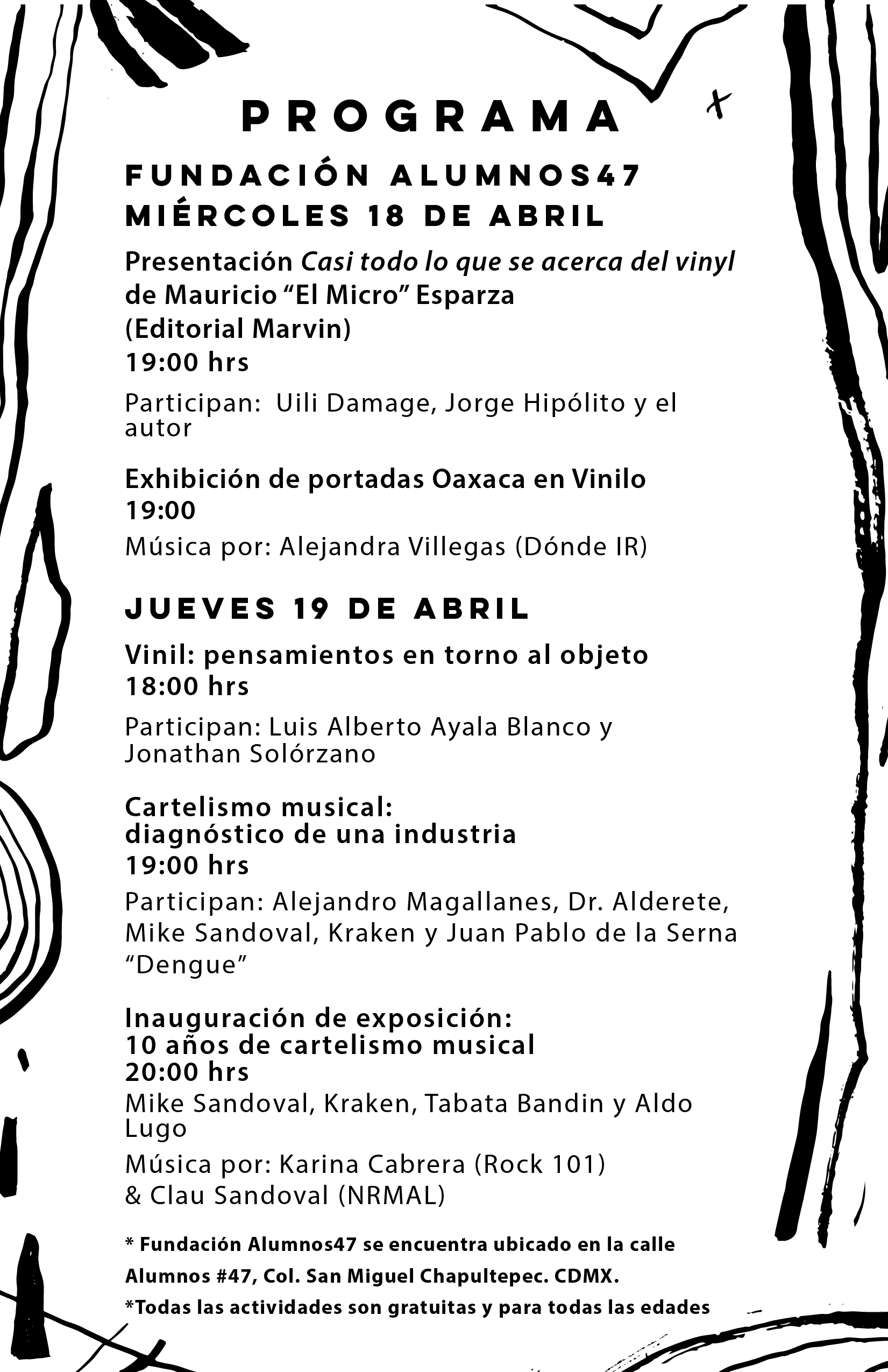

No te pierdas las actividades de Tonelada: